小説

-

-

-

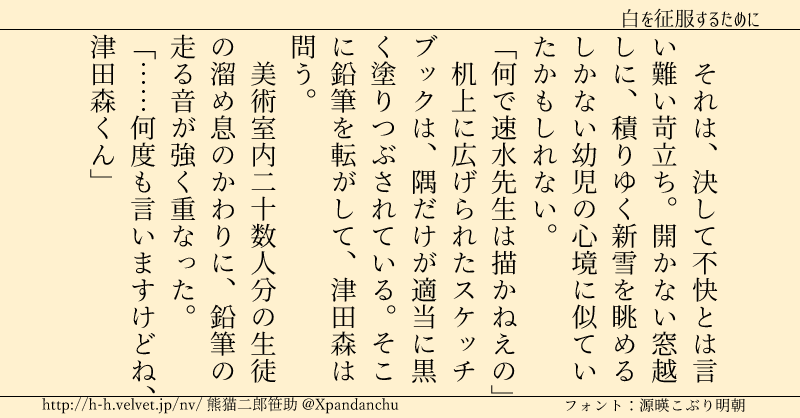

白を征服するために

それは、決して不快とは言い難い苛立ち。開かない窓越しに、積りゆく新雪を眺めるしかない幼児の心境に似ていたかもしれない。 「何で速水先生は描かねえの」 机上に広げられたスケッチブックは、隅だけが適当…

-

-

-

-

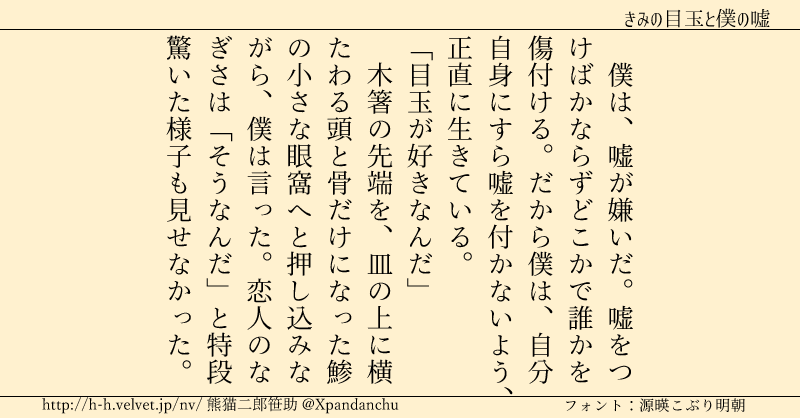

きみの目玉と僕の嘘

僕は、嘘が嫌いだ。嘘をつけばかならずどこかで誰かを傷付ける。だから僕は、自分自身にすら嘘を付かないよう、正直に生きている。 「目玉が好きなんだ」 木箸の先端を、皿の上に横たわる頭と骨だけになった鯵…

-

-

-

-

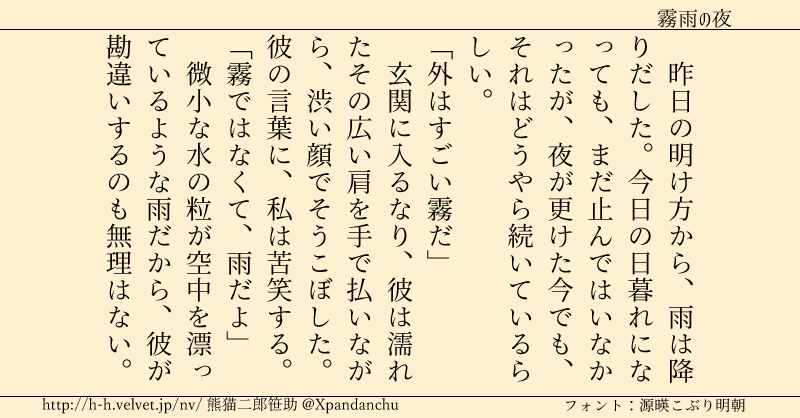

霧雨の夜

昨日の明け方から、雨は降りだした。今日の日暮れになっても、まだ止んではいなかったが、夜が更けた今でも、それはどうやら続いているらしい。 「外はすごい霧だ」 玄関に入るなり、彼は濡れたその広い肩を手…

-

-

-

-

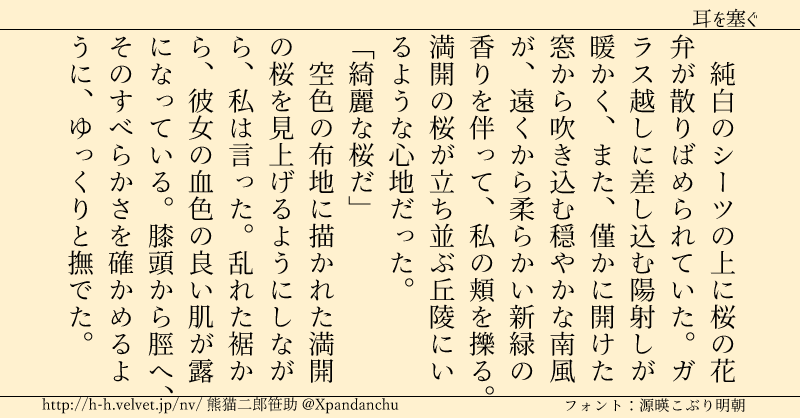

耳を塞ぐ

純白のシーツの上に桜の花弁が散りばめられていた。ガラス越しに差し込む陽射しが暖かく、また、僅かに開けた窓から吹き込む穏やかな南風が、遠くから柔らかい新緑の香りを伴って、私の頬を擽る。満開の桜が立ち並…

-

-

-

-

或る少年の追想―彼が如何にバランを愛したか―

これは、自慰ではない。 葉山好男は、硬く屹立した自身の性器を右手のひらで包み、上下動でそこに刺激を加えながら、徐々に芯を失い痺れていく頭で、そんなことを考えた。 傍目からは自慰としか見えないこの…

-

-

-

-

夢中の男

夢を見た。私はその夢の中でだけは、私という人間ではなかった。本来の私の姿形ではなく、私ではない別の男の皮を被っていた。私ではないこの男は、しかし夢の中に於いては、確かに私であった。 酷くややこしい…

-

-

-

-

遠出

ふと、どこかへ旅に出ようかという気になった。一週間ほど肌寒い日が続いたのが、今日になって突然暖かな陽気になったものだから、つい窓を開けて庭を覗いたのがいけなかった。 冬独特の軽く乾いた鋭利な感触に…

-

-

-

-

ひとを殺した小説

私は、もうずっと長い間、旅に出たかった。どこの街へという明確な目的地があるわけではない。ただ、輝くような青い海と空を見たいと思っていた。 小説家として生計をたてはじめてから十五年の間暮らしているこ…

-

-

-

-

救いがないならせめて、

角の丸い石が、そこら中にごろごろと転がっている。適当な大きさの石を拾い、それを僕は目の前に積み上げている。 すぐそばには大きな川が穏やかに流れていた。空は青くなく、紫のようなピンクのようなオレンジ…

-

-

-

-

僕が囁くのは絶望

「きみが壊したんだ」 かつて自分自身が立っていた場所を、その男は焦点の合わぬ目でぼうっと眺めていた。 僕はそんな彼の背後に静かに立ち、その耳元でそっと囁いた。 彼は振り向かなかった。ただ、背筋を…

-