シリーズ

-

-

-

有意義な食事、そして無慈悲な現実

気もそぞろ、というのはこういうことをいうのだろう。海田は、手にした箸の先からテーブルの上へと転がり落ちた昆布巻きを、反対の手で口に放り込みながらそう感じていた。 クリスマスを過ぎた辺りから、自身の…

-

-

-

-

暗褐色の海

遮るもののない澄みきった蒼空を背景に、大輪の朝顔がいくつも咲いている。紫苑色や紅の花弁は、空の青に良く映えるものだ。陽光をさんさんと浴び、露に濡れた朝顔は、萌黄色のその蔓すらもキラキラと輝いている。…

-

-

-

-

朱色の午睡

目が眩むような夕暮れ色に包まれて目を覚ます。ぼんやりとだが、はっきりとした意識がある。〈それ〉に形があるのかと問われれば否だが、形がないことは決して存在しないということではない。形の有無は些細な問題…

-

-

-

-

朱色の再誕

窓ガラスの向こうに広がる青い空を行く鳥たちは、どこまでも自由だ。なにかに縛られるわけでもなく、行く手を阻むものもない。 窓から柔らかな光が差し込む。窓際に置かれた和彦の机上は、そこだけが春であるか…

-

-

-

-

冬の百合とシンデレラ

薄暗くなってきた冬の街中を、私は足早に歩いていた。 買い物をしようと思い立って家を出たのは昼すぎだったというのに、その買い物もろくに終わらせられないうちにこんな時間になってしまうなんて、思いもよら…

-

-

-

-

名前のない恋人達

大きなはめ殺しの窓の向こうでは、闇を彩る光の花が咲いている。 純白のテーブルクロスが目に眩しい。その上に整然と並べられた料理を前に、フォークとナイフを握りつつも、落ち着かない様子で彼女は視線を泳が…

-

-

-

-

髪梳きの夜に

鏡台の前に座わる私の長い黒髪に、背後に立つ彼女が優しい手つきで櫛を通す。 何かの願掛けであるとかそんな大層な思い入れがあるはずもなく、ただ惰性で腰の辺りまで伸びてしまっただらしのない私の髪は、普段…

-

-

-

-

カサブランカ・オードトワレ

灼けたアスファルトに恵みの雨が落ち、夏独特の匂いが開け放したままの窓から流れ込んでくる。 夏の香はすぐに部屋いっぱいに満ち、次第に肌を包み込んでいく。 生温い夏の気配から逃げるように、私はベッド…

-

-

-

-

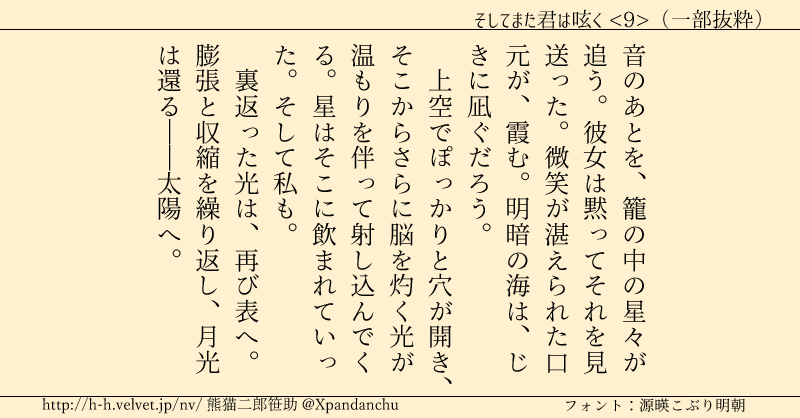

そしてまた君は呟く〈9〉

《星は光と光の狭間で輝く》 目映い。何百何千といった細かく鋭い光の筋が瞳孔を射抜き、脳を灼く。反射的に腕で顔を覆う。同時に閉じられた瞼は、しかし私の視界に闇をもたらしはしない。 私は、両腕をまっす…

-

-

-

-

そしてまた君は呟く〈8〉

《昏き森は甘い死の香りで誘う》 この森は、光を喰い、闇を吐いて生きている。 頭上を覆う幾重もの暗緑。にもかかわらず、葉擦れは一切ない。沈黙の森の内にある唯一の音は、重く冷たい金属音。私の両腕を拘束…

-