~3000字

-

-

-

熱帯夜に、答えを。

異常な熱を感じていた。絡み付くような湿り気を孕んだこの空気に、だ。決して自分自身のせいではない。悠はそう自分に言い聞かせながら、勉強机に向かっている。 ベッドと本棚、そして勉強机だけが整然と設置さ…

-

-

-

-

何の変哲もない日曜日、食卓にて。

いつも通り、穏やかな日曜の朝だった。 午前十時。ようやく起き出してきた悠は、のろのろと誰もいない食卓に座る。洗濯機の音が家の奥から聞こえてくる。食卓の窓から見えるガレージには、父親の車が見えた。 …

-

-

-

-

星空の彼方の母なる星よ

西暦2315年、人類は地球を捨てた。 月面に幾多のコロニーを築き、そこへと移住したのだ。 それから更に300年経った今では、その理由を知る者は誰もいない。 歴史書によれば、放射能汚染説が有力と…

-

-

-

-

アイスな恋のはじめかた

閉店間際のスーパーの店内は、人も疎らだ。 蛍の光がゆったりと流れる中で、私は買い物カゴを手に足早に必要なものをそこへ入れていく。 いつも仕事帰りに、このスーパーに寄るのが私の日課だった。一人暮ら…

-

-

-

-

救いがないならせめて、

角の丸い石が、そこら中にごろごろと転がっている。適当な大きさの石を拾い、それを僕は目の前に積み上げている。 すぐそばには大きな川が穏やかに流れていた。空は青くなく、紫のようなピンクのようなオレンジ…

-

-

-

-

僕が囁くのは絶望

「きみが壊したんだ」 かつて自分自身が立っていた場所を、その男は焦点の合わぬ目でぼうっと眺めていた。 僕はそんな彼の背後に静かに立ち、その耳元でそっと囁いた。 彼は振り向かなかった。ただ、背筋を…

-

-

-

-

君はフェンスの向こう側

吹き上げてくる風が鉛のように重い。深く息を吸えば、どろりとした陰気な空気が肺を満たす。元より気怠かった体が、一層重鈍に感じられた。けれどそれとは裏腹に、膝から下は羽のように軽い。それだけが、今の私に…

-

-

-

-

カエルの死骸

アスファルトの敷かれた道路の上で、カエルが死んでいた。情けなく手と足を広げた格好で、ぺしゃんこになっていた。車に轢かれたのであろう。口からはピンク色の内臓が飛び出していたが、それも体同様に潰れている…

-

-

-

-

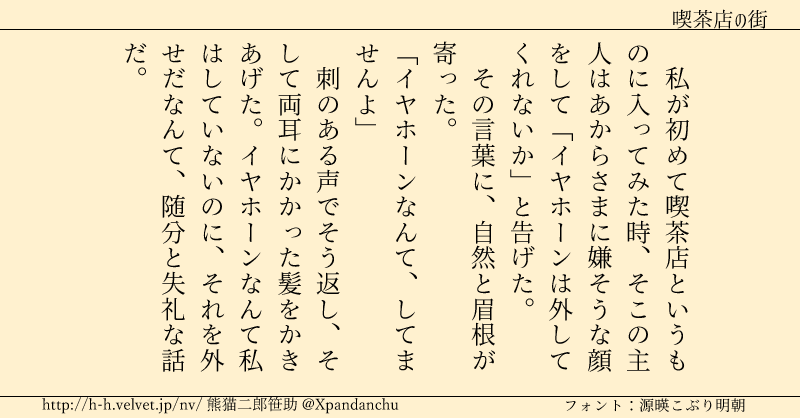

喫茶店の街

私が初めて喫茶店というものに入ってみた時、そこの主人はあからさまに嫌そうな顔をして「イヤホーンは外してくれないか」と告げた。 その言葉に、自然と眉根が寄った。 「イヤホーンなんて、してませんよ」 …

-

-

-

-

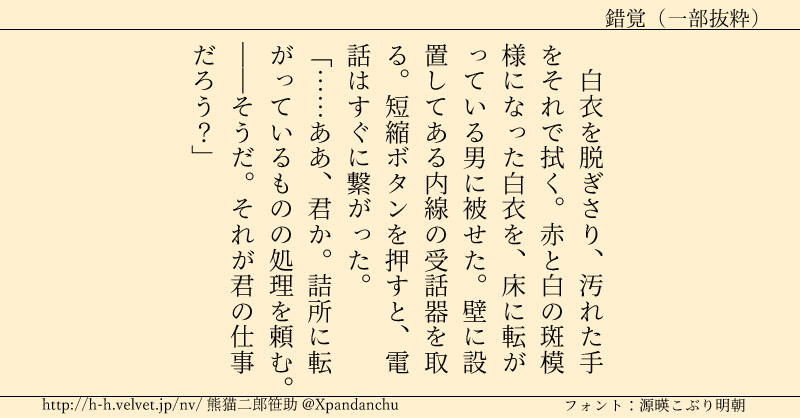

幻覚

視覚とは、本当に見えているものだけを捉えているわけではない。これまでの経験を元に、脳が勝手に補足している場合もあるそうだ。さらに、思い込みによってありもしないものが見えてしまうこともあるのだという。…

-